意外としているかも?歯ぎしり食いしばりについて

2024年05月20日

横浜市南区井土ヶ谷駅前にあるお口の健康を通して心身の健康を守り、豊かな人生のサポートをする歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科衛生士の小林です。

皆さん「歯ぎしり」「くいしばり」という言葉を聞いたことがありますか?言葉自体は耳にしたことがあっても、実際に自分はしてしまっているのか、また、それによってどのような影響が出るのかを正しく知っている方は意外と少ないのではないでしょうか?今回はこの「歯ぎしり」「くいしばり」についてお話ししていきます。

①歯ぎしり食いしばりとは

歯ぎしりとは、上下の歯が非機能的な接触を生じている状態を言います。寝ている時に起こる場合と、目覚めている時に起こる場合があります。また、歯ぎしりには下顎の運動を伴うグラインディングとタッピング、一定の下顎位で行われるクレンチング(かみしめ)とに分類することができます。

②歯ぎしり食いしばりの所見やサイン

・唾を飲み込む時に上下の歯が触れている

・舌の先端が常に下の歯の前歯に触れている

・舌の横の先に凹み(歯に押し付けた跡)がある

・下あごの内側に丸く出っ張った硬い隆起がある

・頬の内側に横線がある

③原因

・噛み合わせや骨格

・口腔内の不快感

・ストレス

・生活習慣

④影響

歯ぎしりや食いしばりを放置すると、歯や歯茎、顎関節に影響を及ぼし、時には大切な歯を

失う原因になることもあり得ます。

1.歯がすり減る

特に分かりやすいのは先が尖っている犬歯で、すり減ると平らになってしまいます。

2.歯がしみる

歯がすり減り、歯の表面のエナメル質だけでなく、象牙質が露出します。結果、知覚過敏が起こりやすくなり、冷たいものがしみたり、歯ブラシがあたった際に痛みを感じます。

3.歯が割れる

無意識下での歯ぎしり時にかかる力は、体重の数倍から数十倍とも言われています。神経のない歯はもろく割れやすいので要注意です。また、健康な歯でも強い力で歯ぎしりや食いしばりを続けていると、割れてしまうことがあります。

4.被せ物が取れやすくなる

歯ぎしりや食いしばりが原因で、金属やセラミックの詰め物や被せ物が取れてしまうことがあります。また、被せ物の高さが合っていないと歯ぎしりがひどくなることもあるので、噛み合わせの治療も視野に入れて、歯科医院へご相談ください。

5.歯周病が悪化する

歯ぎしり・食いしばりが歯周病の直接的な原因になることはありませんが、歯周病にかかっている歯に大きな力が加わることで急速に歯のグラつきなどの症状が進行します。歯を失う結果につながりかねないため、歯周病の早期治療・歯ぎしりの改善が望まれます。

6.顎関節症の発症

顎関節症とは、口が大きく開かなくなったり、開口時に耳元でカクカクとした音が出るなど、あごの不調を示す病気です。歯ぎしりや食いしばりによって顎の骨に過剰な力がかかると、顎関節の一部がズレてしまい、顎関節症の発症リスクが高くなります。

⑤対策

ナイトガード(マウスピース)、矯正治療やボトックス治療ストレスによるものの場合は過度なストレスを軽減すること。またカフェインなどの接種によって眠りが浅くなることも避けられると良いとされています。スポーツ選手や重い荷物を運ぶことが多い仕事などで、瞬発的に力を出すことが多い人で、食いしばりが習慣化してしまっているなどの生活習慣による場合は、マウスピースを作ることをおすすめしています。

咬み合わせの異常や顎の変位、金属製の詰め物があっていないなどが原因で、歯ぎしり・食いしばりが起きている場合は歯科矯正や合っていない被せ物・詰め物の治療をしましょう。

また最近ではボトックスを活用されている方が多くいらっしゃいます。ボトックス(ボツリヌス)とは、ボツリヌストキシンと呼ばれる複合毒素から毒素を取り除かれて抽出されたタンパク質の一種です。美容の世界ではシワ取りで使用されているので有名ですが、歯科では筋肉を弛緩させる作用があるため、歯ぎしり・食いしばりに有効な治療法です。効果の持続力には個人差がありますが、4〜6 ヶ月が概ね目安となっています。永続的な効果があるわけではありませんので、定期的に治療を行うことで効果の持続と改善が顕著になります。また、持続時間が長くなっていく傾向もあります。定期的な治療で現在の状況を歯科医師にお伝え頂きながら、どれだけ継続するべきかを話し合いましょう。

歯ぎしり、食いしばりはそれぞれの原因によって対策方法が異なります。

・ストレス→ストレス自体を取り除く

・歯並び、噛み合わせ→矯正治療

・合っていない被せ物、詰め物→治療

など、はっきりした原因がわかるようであれば根本的な部分から改善ができるとよいと思います。たとえ自覚がなくても多くの方がしており、お口や身体に多くの悪影響を与える可能性があります。ぜひこの機会にご自身のお口の中にも意識を向けてみて下さい。そして、原因は様々なので是非アス横浜歯科クリニックへご相談下さい。

●参考文献

馬場一美、顎口腔系の非機能的運動・習癖 pp 43-47、一般社団法人日本顎関節学会編「新

編 顎関節症」、永末書店(京都)2013

睡眠時ブラキシズム研究の Classic Evidence-その歴史的・学術的背景から最新の研究成果

を学ぶ-pp 156-172、馬場一美、葭澤秀一郎、酒井拓郎、クインテッセンス TMD YEAR

BOOK 2012

ページを見る

お口の環境は腸内や全身の健康にも影響する?

2024年04月18日

こんにちは横浜市南区井土ヶ谷駅前にあるお口の健康を通して心身の健康を守り、豊かな人生のサポートをする歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科衛生士の大貫です。

こんにちは横浜市南区井土ヶ谷駅前にあるお口の健康を通して心身の健康を守り、豊かな人生のサポートをする歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科衛生士の大貫です。

今回は『虫歯歯周病の原因となる細菌』についてお話ししていきます。

人のお口の中には約 500 種類以上の細菌が約 5000 億個、1 本の歯には約 10 億個以上住みついていると言われています。人によってその種類や数はまったくことなります。さらに、人の身体の腸の中には約 100 兆個もの細菌がいるといわれています。つまり私たち人間は、沢山の細菌たちとともに生きているということがわかります。

身体の細菌は大きく分けると 3 種類に分類されます。

1、善玉菌

私たちの身体に良い影響をもたらす細菌のこと。

2、悪玉菌

私たちの身体に病気や感染症など悪影響を及ぼす細菌のこと。

3、日和見菌

普段は穏やかな性質だが、周囲の環境に影響されやすい細菌。善玉菌が増えれば良い影響を、悪玉菌が増えればからだに悪影響を及ぼすようになる。

●細菌における全身とお口の関係

お口の中に歯周病菌がいると、唾液に歯周病菌が混ざり飲み込むことや出血部位から血管を通して、かなりの確率で体内にも感染しています。体内に歯周病菌が感染したまま、お口の中の治療を行っても、体内からお口の中へ再度感染を繰り返してしまうので、体内から歯周病菌や悪玉菌を追い出し、良い菌に変えて、歯周病治療を行うことが理想的です。

また、お口は空気や水分・食物とともに様々な「菌」の入り口となる重要な部位です。そして歯周病は心筋梗塞や脳梗塞、糖尿病のリスクを高める深刻な病気です。お口の衛生と健康を悪玉菌から守ることが、全身の健康を守ることに繋がります。

●プレバイオティクス

「プレバイオティクス」とは、人間の身体に有益な働きをする善玉菌を活用した健康法のことです。もともと腸内にいる善玉菌を活性化させるためのエサになり、善玉菌の増殖を促し、腸の活動を改善して腸内環境を整えることであり、食品では食物繊維やオリゴ糖などです。バクテリアセラピーとも呼ばれ、WHO(世界保健機関)や FAO(国連食糧農業機関)でもその有効性が認められています。さらに、アトピーなどのアレルギー症状も改善されると言われていて、お口の中の環境だけでなく、体内にも良い影響を与え、体質改善も期待でき、お口の中の疾患をも予防できる一石二鳥以上の役割を果たしてくれます。

● トータルヘルスプログラム(THP)とは?

当院では、一般的に行われている歯垢・歯石除去の他検出された菌に一番効果的な手法で

「殺菌」をするプログラムを行っています。虫歯・歯周病は「細菌」が原因ですので、この細菌にアプローチしなければすべての治療は対症療法であり、根本的な改善はしません。トータルヘルスプログラムを簡潔に表現すると、「お口全体の健康」を創造し、かつ「全身の健康」までを「生涯にわたって」維持させるプログラムです。このプログラムは歯周病治療を通して、歯周病が原因となっている「心筋梗塞、動脈硬化、糖尿病、ガン」といった全身疾患を防ぐプログラムになります。

私たちは THP 治療を通して、身体も健康になると、QOL(生活の質)を向上させることができ、皆さんにより豊かな人生を歩んでいただくお手伝いができるのではないかと考えていますので、少しでもご興味を持ってくださったなら、いつでも相談にいらしてください。

【参考文献】

湘南メディカルパートナー

https://www.thp-network.com

腸内細菌学雑誌 16 巻 1 号 “プ レバイオティクスと腸内フローラ”

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jim1997/16/1/16_1_1/_pdf

ページを見る

口のかわきが気になったら?

2024年03月18日

こんにちは横浜市南区井土ヶ谷駅前にあるお口の健康を通して心身の健康を守り、豊かな人生のサポートをする歯科医院アス横浜歯科クリニック歯科助手の小山です。

今回はお口の乾燥『ドライマウス』についてお話しします!

ふとした時に、口腔内の唾液が不足して乾燥しているように感じたことはありませんか?

そのような状態を「ドライマウス」と言い、実は、ドライマウスは様々なトラブルを引き起こしてしまうので、今回は皆さんに対策を伝えていきます!

まず、ドライマウスになってしまう原因としては、以下のようなものが考えられます。

* 加齢による筋力の低下

* 更年期による女性ホルモンの減少

* 病気やその治療薬によるもの(高血圧や腎疾患、糖尿病、シェーグレン症候群といった体

の病気)

* 過度なストレス

* 生活習慣(①口呼吸②ストレス③喫煙④飲酒)

ドライマウスが引き起こすリスクとは?

ドライマウスはつい軽視されがちですが、放置しているとさまざまな合併症を起こすこと

があります。

* 虫歯・歯周病のリスクが高くなる

* 口臭が強くなる

* 口内炎ができやすくなる

* 食べ物の味を正常に感じにくくなる

* 消化が悪くなり胃腸に負担がかかる

* 誤嚥性肺炎を起こしやすくなる

* 食べ物を飲み込みにくくなる

唾液には、口腔内の汚れを洗い流して清潔な状態を保つ作用があります。そのため、ドラ イマウスになると口腔内の清潔さが維持できなくなり、虫歯や歯周病にかかりやすくなり

ます。その中でも今回は口臭が気になる方へ当医院で出来る口臭検査についてご紹介します。

アス横浜歯科クリニックでは、専用の「口臭測定器」を利用し、「原因を特定」したうえ

で治療を行います。

口臭は非常にデリケートな問題ですので、誰にも相談できず、一人で悩まれている方が多

くいらっしゃいます。多くの方が、「口臭予防ガム」「口臭予防洗口剤」などを利用していますが、それらはすべて一時的な効果しかありません。つまり、そもそもの原因を把握し、それに対してアプローチしなければ根本的な解決にはなりません。

口臭治療の特徴

特徴1.精密検査を行うことで「口臭の本当の原因」をつきとめます。

複数の検査項目がありますので、多面的に検査することによって、口臭の原因を特定し、根本的な解決を図ることができます。

・レントゲン検査

・歯周組織検査

・口腔内診査

・舌診

・口臭測定器

・細菌検査

上記の中に「口臭測定器」「細菌検査」がありますが、これらを活用することで従来の口臭検査よりも、さらに多面的に、かつ精度を上げる検査が可能になりました。

上記の中に「口臭測定器」「細菌検査」がありますが、これらを活用することで従来の口臭検査よりも、さらに多面的に、かつ精度を上げる検査が可能になりました。

特徴2.あなたに合った「オーダーメイドプログラム」の立案

精密検査により、患者さん固有のデータが抽出できますので、そのデータに基づいたオリジナルの治療計画を立案します。治療計画は患者さんのために存在しますので、「このようにして欲しい」などのご要望があれば遠慮なくお伝えください。冒頭でもお伝えしましたが当院では、そもそもの口臭の「原因」にアプローチする原因療法を実施します。

特徴3.カウンセリングの徹底

カウンセリングも1つの治療と考えています。今まで「気のせい」だとか「様子を見ましょう」と聞き流されてしまった経験を持っている方も、安心してご自身の症状や不快感、違和感などをお聞かせください。

ドライマウスや口臭が気になる方は一度アス横浜歯科クリニックへご相談下さい。

場合によっては歯科的に一歩踏み込んだ治療や他の診療科との連携が必要になることもあ

ります。口呼吸が原因の場合、口が閉まりにくい出歯や開咬などの歯並びを矯正することで改善する場合もありますが、鼻炎が原因の場合には耳鼻科的な治療が必要になるでしょう。

全身的な病気が原因の場合や、毎日服用している薬が原因の可能性が高い場合には、医師に相談し、確認した方が良い場合もあります。

何かお悩みの方は、まず一度ご相談していただくことで、いろいろな解決法が見つかると思います。ぜひお気軽にご相談ください。

【参考文献】

ドライマウス/歯とお口のことなら何でもわかる

https://www.jda.or.jp/park/trouble/index10.html

ページを見る

子供の歯磨き粉(フッ素)について

2024年02月21日

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、『マイナス 1 才から100 才まで歯を守る』歯科医院アス横浜歯科クリニックの歯科衛生士の小熊です。今回はお子さんの虫歯予防、フッ化物配合歯磨剤についてお話していきます。

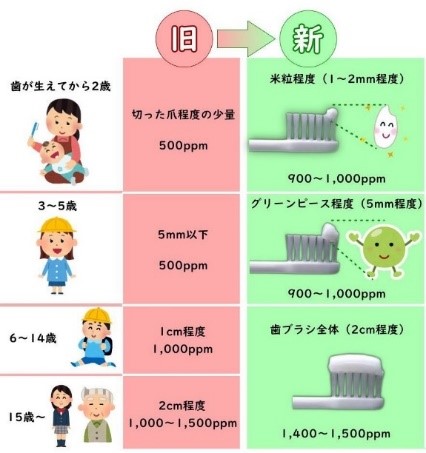

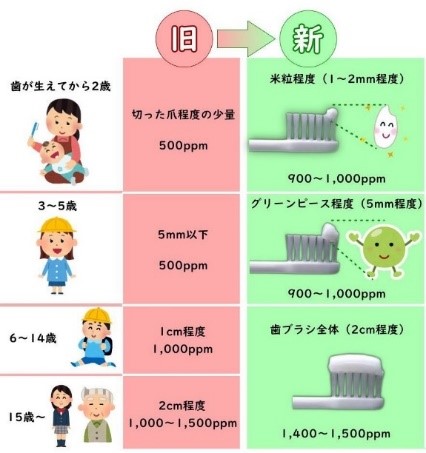

2023年1月に歯磨き剤フッ化物の推奨濃度の変更がありました。併せてフッ素配合歯磨き剤の推奨使用法も発表されています。正しく使用して虫歯を予防して行きましょう!

【フッ素濃度変更点】

歯が生えてから2〜5歳に用いられる歯磨剤の推奨フッ素濃度が500ppmから1000ppmへ、6歳以上は1500ppmへと変更されました。小児においては特に容量を守って頂き体格の成長に合わせて使用量の調整をしましょう。

【フッ素の必要性】

フッ素は大切な歯の健康を守る有効な予防策です。フッ素は大きく3つの働きがあります。①酸により歯から溶け出したカルシウムやリン酸を補う事(再石灰化)を促進

②虫歯を引き起こす細菌の働きを弱め酸が作られるのを抑える

③歯の表面を覆うエナメル質を酸に溶けにくい性質に変える虫歯への抵抗力を高める

生えたての歯は未完成で虫歯になりやすいです。そして、乳歯は永久歯よりエナメル質が薄く、溝が深い為です。フッ素塗布により、弱い歯を効率的に虫歯から守る事が出来ます。つまり、フッ素の効果を最大限発揮させるには、『歯が生え始めたらすぐに使う』『新しい乳歯や永久歯が生えてくる生後6ヵ月~13歳までは継続的に使う』という事が大切です。

【安全性】

フッ素はミネラルの一種で、お茶や魚など日常的に口にする食べ物にも含まれています。WHO(世界保健機関)やFDI(国際歯科連盟)でも、フッ素の使用を推奨しているのです。日本での使用が認められているのはもちろん、世界でも120以上の国で使用されています。

特定の状況でフッ化物を一度に大量に摂取してしまいますと、腹部症状(悪心、嘔吐、下痢など)や中毒症状を引き起こす可能性があります。しかし、これまでにフッ化物を配合した製剤や歯みがき剤、洗口液などにより副作用が発現したという報告はなく、承認取り消しになった製品もありません。

【フッ素の有効性】

1~3歳までの間に、高濃度フッ素塗布と歯磨き粉の使用を合わせて行った場合、高濃度フッ素塗布だけを行った場合と比べて、就学児のむし歯の減少率が約65%となることが明らかになっています。このような研究結果からも、両方を合わせて使用することが虫歯予防に効果的であることが分かります。

終わりに、歯磨剤は年齢に応じた適切なフッ素濃度や製品、使用方法を選び、守るようにしてください。虫歯予防は、歯科医院で行える「フッ素塗布」も併用することで効果がより高まります。定期健診と共に定期的なフッ素塗布をおすすめいたします。疑問点や不安な事があればご相談下さい。ご来院お待ちしております。

【参考文献】

厚生労働省 生活習慣病予防の為の健康情報 フッ化物歯面塗布

フッ素をめぐる5つの疑問

公益社団法人神奈川県歯科医師会

https://www.jspd.or.jp/recommendation/article19/

公益社団法人 日本小児歯科医師会

ページを見る

根管治療は放っておくとどうなる?治療する理由

2024年01月25日

可能な限り、「痛くない」「削りすぎない」「再発を防ぐ」事にこだわる歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科医師の吉田です。

今回は根管治療(根の治療)についてお話ししていきます。

●根管治療とは

歯の中には「歯髄(しずい)」と呼ばれる神経や血管を含む組織があります。虫歯や外

傷によって歯髄が感染したり壊死したりしてしまうと、歯髄を取り除く根管治療が必要

になります。一度根管治療を行なったにもかかわらず、再び根管が感染してしまったり感染が残っていたりする場合は、再根管治療が必要になります。

●根管治療が必要なケース

歯髄炎

虫歯が進行し歯髄まで達すると歯髄炎になります。症状は冷たいものや温かいものがしみる、じっとしていても鈍い痛みを感じることがあるなどです。

歯髄壊死

歯髄炎を放置しておくと歯髄壊死になり、温度刺激による痛みは感じなくなります。症状は歯の色が変わってくる、虫歯があってしみていた歯がしみなくなったなどです。

根尖性歯周炎

骨の中まで炎症が進行すると根尖性歯周炎と呼ばれる状態になります。虫歯を治療せずに放置して根尖性歯周炎にまで進行することもありますが、一度根管治療を行った歯が根尖性歯周炎となっていることのほうが頻度としては多いことがわかっています。症状は「噛むと痛い」、「歯茎から膿が出る」、「たまに強い痛みを感じる」などです。

●根管治療中断のリスク

根管治療を中断してしまうと根管治療の失敗のリスクが高くなります。そのため、非外科的根管治療(通法の根管治療)での治癒が困難となり、多くの場合抜歯や歯根端切除などの外科的な処置が必要となります。通常、大臼歯部では抜歯となることが多く、前歯部では歯根端切除を行うことができますが、歯の状況によって選択できる治療が異なります。

●根管治療で当院が大切にしていること、受けられる治療

「再発を可能な限り防ぐ」

再発を防ぐために当院では次のような取り組みを行なっています。

▶︎マイクロスコープの活用

▶︎CT による精密分析

他院で抜歯と言われてしまった方、一度、当院にご相談ください。

「抜歯を回避」できる可能性が残っているかもしれません。

当院が行う根管治療は 「精密」 「可視化」 をコンセプトにしています。

それぞれご紹介します。

「精密」根管治療

マイクロスコープを活用し精密な根管治療を再現します。マイクロスコープとは、治療部位を高倍率で拡大する歯科用顕微鏡です。

根管治療においては、どれだけしっかりと問題部位を確認できるかが成否をわけますので、成功率をあげるためには絶対に欠かすことのできない機材です。

「可視化」根管治療

一般的に行われている根管治療では二次元で撮影できる「デンタルレントゲン」と言われるもので根管治療の診査診断を行います。しかし当院ではケースによって三次元の撮影を可能にする「CT」を利用します。

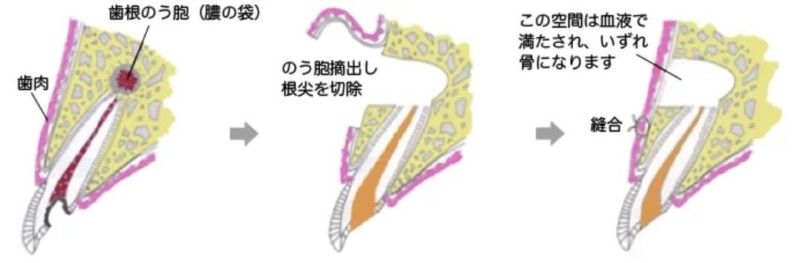

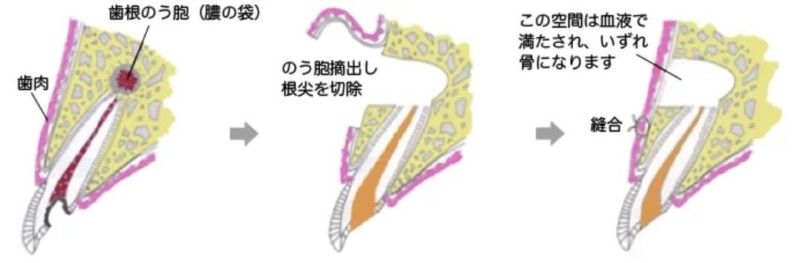

特殊な根管治療(歯根端切除術)

非外科的な根管治療を行なっても症状が改善しない場合には、感染が残っている部

位を外科的に取り除く必要があります。歯の一部分を外科的に取り除くことで症状の

改善を図るのが歯根端切除の目的です。マイクロスコープ使用下での歯根端切除術の成功率は97.1%であり統計学的にも有意差が認められています。

根管治療を放置してしまうと、歯を失う可能性が高まるため、できるだけ早く治療を再

開する必要があります。治療の再開が遅れるほど、歯を残したり、治療の成功の可能

性は低くなります。もしお口のお悩みや疑問・不安などあればご相談ください。ご来院

おまちしております。

参考文献

・https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-02-016.html

・日本歯科保存学雑誌53(1),66-72,2010

ページを見る

虫歯菌はうつる?小児期における虫歯予防

2023年12月25日

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、『マイナス1才から100才まで歯を守る』歯科医院アス横浜歯科クリニック 受付の関口です。今回は小児のう蝕(虫歯)予防についてお話していきます。

今まで、う蝕予防の観点からは食器を分けることが良いとされてきましたが、研究が進み、それが必ずしもしう蝕を防ぐわけではないことがわかってきました。

(令和5年年8月31日に発表された、日本口腔衛生学会からの声明を交えて紹介します。)

◆乳幼児期における親との食器共有について

以前から、親から子どもへのう蝕原因菌の感染を予防するために、親とスプーンやコップなどの食器の共有を避けるようにとの情報が広がっています。しかし、食器の共有をしないことでう蝕予防できるということの科学的根拠は必ずしも強いものではありません。

食器の共有は離乳食開始時期の生後5〜6か月頃から始まりますが、それ以前から親から

子どもに口腔細菌は感染していることが最近の研究で確認されています。

う蝕は親との食器共有よりも、砂糖の摂取や歯みがきなどの様々な要因で起こるためそこまで気にしすぎる必要はありません。

◆子どものう蝕予防のために大切な事

親から子どもに口腔細菌が伝播したとしても、砂糖の摂取を控え、親が毎日仕上げ磨きを行って歯垢を除去し、またフッ化物を利用することでう蝕を予防することができます。

う蝕はさまざまな要因が絡み合って発生するため、これをすれば大丈夫!ということはありません。それぞれのご家庭で無理のないスタイルを確立していただければと思います。

う蝕の発生を予防しようとした場合、1番大切になるのが日々の生活習慣です。う蝕のリスクは食事の回数や間隔も重要な要素になります。オヤツやお菓子をダラダラと食べ続けていたり、糖分を含む飲み物を水分補給として頻回に口にしていたりすると、口の中が常に酸性に傾き、歯のミネラルが抜け出てしまう状態が続いてしまいます。これでは、どんなに一生懸命食後の歯ブラシをしたとしてもう蝕になってしまいます。

日々の生活の中で気をつけているつもりでも、う蝕を繰り返している方は原因となりうる生活習慣があるかもしれません。

また、家族からの菌の伝播をより減少させるために、お子さんだけでなく、家族であるおじいちゃんおばあちゃん、両親、兄妹の虫歯や歯周病治療 予防と歯医者さんでの定期的なクリーニングもしていきましょう。

アス横浜歯科クリニックでは、皆さんの口腔内環境が健康でしっかりとお食事が出来るように、最大限サポートさせて頂きます!

皆さんのご来院、心よりお待ちしております。

●参考文献

一般社団法人日本口腔衛生学会

https://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/statement/file/statement_20230901.pdf

ページを見る

歯を抜いた(抜歯)後はそのままにしていいの?

2023年11月29日

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、痛い、噛めない、自分の歯の様に噛みたい!そんな方に寄り添う歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科医師の柳井です。

今回は歯を失ってしまった場合の対応についてお話しします。

悲しいことですが歯を失ってしまった後は どんな治療があるのでしょうか?またそんな時、「1 本ぐらいなくなっても食事はできるし問題ない」と思っていませんか? そのままにしてしまうとどんな影響があるのでしょうか?

まず抜歯後放置のデメリットとして、

歯並び・嚙み合わせが壊れてしまう。歯が抜けてしまったあと、歯がない状態が続くと隣の歯が倒れてきたり、噛み合う歯がないと歯が少しずつ伸び出てしまいます(歯が適切な位置から動いてしまいます)。

顎骨が無くなってしまう。歯が無くなってしまった所は噛む刺激が無くなってしまい、周りの骨が無くなってしまいます。骨が無くなることで、その後の処置の候補として挙げられるインプラント処置をする際に、まず骨を増やす処置から始めないといけなくなってしまいます。

見た目が悪くなってしまう。歯が無くなると前歯であろうが、目立ちにくい場所であろうが、口元が気になってしまい自然に笑うことが出来なくなってしまいます。

食事がとりにくくなってしまう。奥歯というものは食事をする際に食塊をすりつぶすために存在していますので、食事の際に食塊をすり潰しにくくなってしまいます。

食いしばりにくくなる。人間は重たい物を持つときや、姿勢を維持する時など、力を入れないといけない時に歯を食いしばります。奥歯が無くなることで食いしばることが出来なくなり日常生活に支障をきたすことになります。

以上のことが挙げられます。

歯を失ってしまった場合、どのような治療法があるのでしょうか?

当院では主にインプラント、ブリッジ、入れ歯の3つをご提案させていただいております。

インプラント

顎の骨の中にインプラントといわれる人工歯根を埋入して、その上に土台、被せものを入れていくやり方になります。

ブリッジ

無くなってしまった歯の両隣の歯を削り、連結した被せものを被せていくというやり方になります。

義歯(入れ歯)

残った歯に対してクラスプといわれるバネをつけ、バネと歯肉を支えに人工の歯と人工の歯肉にてかみ合わせを回復させるやり方です。

失った歯の治療をする場合、それぞれに利点・欠点があるため、どれが一番ご自身に合った治療であるかは患者さんによって異なります。状況や何を重要視するかで選択も変わります。十分に相談した上で決断することをオススメします。

そして、どの治療を選択したとしても、“治療したら終了“ではなく、定期的な歯科医院でのメインテナンスや、ご自身でのお手入れを行わないと長持ちしません。健康なお口であれば、美味しく楽しい食事をとったり、大きく笑ったり、人とのコミュニケーションを円滑にしたりすることができます。人生を豊かにするために、正しいケアはとても重要ですので、治療したら終わりではなく、継続して歯科医院での定期検診や正しいセルフケアを習慣化させましょう。

お困りごとがある場合は、私たちが全力でサポートいたしますので、ご連絡お待ちしております。

参考文献

http://denture.iwate-med.ac.jp/cn21/cn18/denture5.html?printstate=true

https://matsudo.cda.or.jp/archives/543

ページを見る

歯医者さんの麻酔って、痛いと思ってませんか?

2023年10月29日

可能な限り、「痛くない」「削りすぎない」「再発を防ぐ」事にこだわる歯科医院、アス横浜歯科クリニック、歯科医師の小林です。

今回は治療の際に行う麻酔についてお話ししていきます。

歯医者と聞くとどちらかといえばマイナスのイメージを持っている方が多いと思います。

ご来院いただく患者さんの中にも「歯医者が怖いのであまり通っていませんでしたが、最近歯に痛みが出たので勇気を持って来ました…。」「歯医者が苦手なのですごく緊張しています。」そのようにおっしゃる方も少なくありません。歯科恐怖症で歯医者に行けない。治療中の痛みが怖くて、歯科治療を受けたくない。そんな方の為に当院で実施している「可能な限り痛みを生じさせない無痛治療」についてお伝えしていきます。

●まずどんなときに麻酔が必要でしょうか。

麻酔は「痛くて嫌だ」と思われる方は多いかと思いますが、とても大事な行程になります。歯医者で麻酔が必要な治療はいくつかあります。

・虫歯の治療

・歯の神経を取る治療

・歯を抜く時やインプラント手術などの外科治療

・歯茎の下の歯石を取る時

などです。

これら以外にも痛みを感じることがある場合は麻酔をすることがあります。

●麻酔で痛みを感じやすいのは、主に注射針が歯茎に入る瞬間と麻酔液が注入されるとき

です。これらに対して、私たちはできる限り痛みを少なくするように工夫をしています。

具体的には次のようなことを行っています。

① 表面麻酔の塗布

針を刺すときに痛みを軽減するために、クリーム状の麻酔薬を歯茎に塗ります。表面の感覚が鈍くなり、注射針が入る痛みが軽減されます。

② 極細の注射針の使用

針が細い方が痛みは感じにくいため、当院では一般の医療現場で使われるより細い 30、33G の針を使用しています。

③ 麻酔液の温度差の軽減

麻酔液が体温との温度差があると痛みを感じやすくなるため、麻酔液を専用の保温器を使い、温めています。

④ 麻酔液の注入時の速度

麻酔液が歯茎に入る速度が速いとぎゅっと圧力が加わり、痛みを感じやすくなるため、電動注射器を使い、ゆっくりと麻酔液を入れていきます。

●麻酔後の注意点

歯医者さんで治療後に、「2~3時間はお食事しないようにしてください」と言われたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。歯科の麻酔では、麻酔をしてから麻酔が切れるまで2~3時間かかります。麻酔が切れる前にお食事をしてしまうと、感覚が麻痺しているため、温かいものでやけどをしたり、頬や舌を噛みやすくなります。そのため、痺れがなくなってから、お食事をするようにしてください。

終わりに、歯医者が苦手な方は多くいらっしゃいます。今までの経験(小さい頃の歯医者へのトラウマ)や、説明がなく怖かった、治療中のバキュームの音の大きさや削る機械の高い音が緊張する、匂い、口腔内に水が溜るのが嫌など様々だと思います。こういった思いや、不安点、疑問などは来院時や初診時に遠慮なく仰ってください。私たちはその気持ちを尊重し、安心して通っていただけるようなカウンセリングを行っております。また診療時の説明、お声がけ、患者さんそれぞれのペースを考えた治療を心がけております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話しください。ぜひご来院お待ちしております。

【参考文献】

https://www.jda.or.jp/park/trouble/index23.html

https://kokuhoken.net/jdsa/about/qa.htm

ページを見る

歯間ブラシって必要?歯の健康を大きく左右する歯間ケアについて

2023年09月20日

横浜市南区井土ヶ谷駅前にあるお口の健康を通して心身の健康を守り、豊かな人生のサポートをする歯科医院アス横浜歯科クリニック歯科衛生士の會田です。

今回は歯と歯の間のケア、歯間ブラシについてお話しします!

毎日ちゃんと歯を磨いているのに、虫歯や歯周病になってしまった!そういったお悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

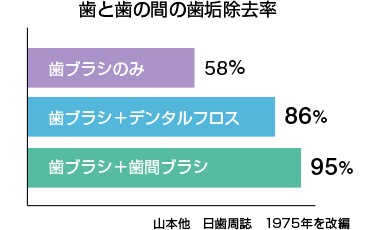

実は、歯ブラシだけでは、毛先が届かない為歯と歯の間は十分磨けずに、虫歯や歯周病の原因となる、食べかすや歯垢(プラーク)が残ってしまうことがあります。

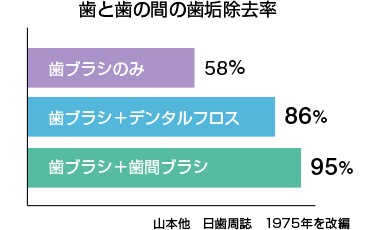

●歯間ケアの必要性

口腔内には 3 大不潔域と言われる部分があります。

1.歯の咬合面(噛み合わせる溝)

2.隣接面(歯と歯の間)

3.歯頸部(歯と歯茎の間)

歯ブラシは歯の表面の汚れを落とすのに効果的ですが、歯と歯の間には虫歯や歯周病の原因となるプラークが多く付着しています。そこは毛先が届きにくく、歯ブラシだけでは約 60%程度しか汚れが落ち切りません。歯ブラシだけでは落としきれない汚れは、歯間ブラシを併用することで約 90%以上除去することができます。特に、加齢や歯周病により歯肉が退縮してしまうと、歯間が広くなるため歯ブラシと歯間ブラシの併用する口腔ケアがより大切になってきます。

●使用した方がいい理由

歯と歯の間は歯ブラシだけでは汚れが落ちきりません。しっかり磨けずに汚れを放置していると、虫歯や歯周病が発生してしまいます。特に、歯周病で歯茎が下がり始める 30 代以降になると、歯間ブラシの使用がオススメです。

加齢により歯茎が下がり始めると、歯の根元に象牙質の部分が見えてきます。ここは、歯の表面のエナメル質の約 3 倍虫歯になりやすい部分です。歯間ブラシによるケアを取り入れると、根元の部分の歯垢を除去できるで、虫歯予防に非常に効果があります。

さらに、歯間ケアを続けていると、口臭が薄れてくることもあります。口臭の発生原因は、歯間にたまった歯垢であることも多いためです。歯間ブラシを使ったあとは、毎日ブラシの匂いを嗅いでみてください。日々のケアの積み重ねにより、だんだんと口臭が薄れていくのが実感できるはずです。

●フロスと歯間ブラシの使い分け

デンタルフロスも歯間ブラシも歯垢を除去する補助的な清掃用具ですが、得意とする部分が違います。基本的には歯と歯の間の隙間が広い方には歯間ブラシ、狭い方にはデンタルフロスを使用することをオススメしています。

また、歯ブラシと併用した時のプラーク除去率はデンタルフロスよりも歯間ブラシの方が高い傾向にあります。これは、歯間ブラシの方が大きく、毛量が多いことが理由です。

●歯間ブラシのサイズと使い方、頻度

歯間ブラシのサイズは適したサイズを使い、実際に使用した際に、きちんと歯垢や食べカスを除去することができるかが重要です。サイズは人により異なるため歯科衛生士にサイズを確認してもらうのが良いでしょう。

歯間ブラシは使い方を間違えると歯や歯茎を傷つけてしまう恐れがあります。ポイントを押さえて、正しく取り扱いましょう!

〇ポイント 1

必ず鏡を見ながら行いましょう。鉛筆を持つように持つと操作しやすいです。

〇ポイント 2

歯茎を傷つけないように歯の方向にゆっくり挿入します。

〇ポイント 3

歯面と歯茎に沿わせながら前後に往復させます。また片面からだけではなく両面から行うとより清掃性が増します。

歯茎が腫れていると、歯間にブラシが入りにくかったり、血が出たりする場合があります。無理はいけませんが、2 週間くらい続けているうちに、歯茎が引き締まってくるので、出血がなくなってきます。

もし可能であれば、歯の内側からも歯間ブラシを入れます。そうすることで、より歯垢が効率的にとれます。とはいえ、内側からは入れにくく、難しい人もいるので気をつけてください。

前歯は奥歯に比べると簡単ですが、歯並びに凹凸があったり、浮いている歯があったりする場合がありますので、鏡を見ながら 1 本 1 本磨きましょう。

歯間ブラシは使い捨てではありません。洗って繰り返し使えます。毛束がすり減り、軸の針金が折れたら交換しましょう。

●終わりに

歯間ブラシやデンタルフロスは、歯ブラシでは届かない部分の歯垢(プラーク)を除去することができます。使用すると口腔内の歯垢をほとんど除去できるので、虫歯や歯周病の予防に繋がります。ただ、歯垢がきちんと取り除けているかどうかを自分で確認するのは難しいです。

また、正しい道具の選び方・使い方をしなければ、様々なトラブルを招きかねないため、十分注意する必要があります。

アス横浜歯科クリニックの定期検診では、皆さん一人一人に合った最適のセルフケアをご案内します。是非一度ご相談下さい。

●参考文献

デンタルハイジーン 7 月 792

https://systema.lion.co.jp/shishubyo/glossary/s_shikanbrush.htm

https://www.jda.or.jp/park/prevent/index08_09.html

ページを見る

要注意!子供の口呼吸の原因と影響

2023年08月21日

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、『マイナス 1 才から 100 才まで歯を守る』歯科医院アス横浜歯科クリニックの歯科衛生士の荒木です。今回は口呼吸の原因と影響についてお話していきます。

普段、何気なく過ごしている時にお子さんの口がポカンと開いていること、ありませんか?人は通常、鼻呼吸をしていますが、実は口呼吸をしているお子さんはとても多いのです。ポカンと口を開けていたら口呼吸の可能性が大。口を閉じて 1 分間鼻呼吸をし、「息が苦しい」と訴えたら口呼吸を疑いましょう。

子どもの口呼吸には、以下のようなさまざまな原因があります。

《口呼吸の原因》

◆ 楽に吸える哺乳瓶の使用

◆ 噛む回数が少ない、やわらかいものばかり食べている

◆ 発声、会話の少なさ(メール文化)

◆ 口遊び(口笛など)の減少

◆風邪やアレルギー性鼻炎に伴う鼻づまり

風邪やアレルギー性鼻炎などが原因で、鼻がつまっていて鼻呼吸がしづらいために一時的

に口呼吸になることがあります。特にアレルギー性鼻炎は慢性化してしまうと、それが癖になり、口呼吸が習慣になることもあります。

◆歯並びやあごなどの口周りの形

歯並びや顎の発達、口周りの形が原因で結果的に口呼吸になってしまうケースもあります。

例えば、上顎前突(出っ歯)の場合は唇が閉まりにくいため、口呼吸になりやすいです。

また、もともと上あごの幅が狭くて舌を上げるスペースがないため、口が自然に開いてしまうケースもあります。

◆扁桃肥大(へんとうひだい)

扁桃肥大とは、のどにある口蓋扁桃(扁桃腺)と呼ばれるリンパ組織が通常よりも大きくなった状態のことです。扁桃肥大の子どもは、鼻から空気が流れ込みにくいので、その結果、口呼吸になりやすくなってしまいます。舌の位置や動きにも影響がある場合は扁桃腺の切除を検討しますが、扁桃肥大は 10 歳から 12 歳ごろがピークで、それ以降はだんだん小さくなるため、多くの場合は経過を見守ります。これらの原因が重なることで、口周りの機能が正しく発達せず、その 1 つの症状として口呼吸になってしまうことがあります。また、口呼吸は歯や顎の発育に影響がある以外にも、全身の健康に悪影響があり、さまざまな支障をきたすリスクがあるので、早期の改善が必要です。

《口呼吸は歯並びや口臭など…体に悪影響?》

◆ 歯並びが悪くなる

空気を通すために口を開いていることで、舌が正常な位置から外れます。

唇・頬の筋力が鍛えられずに歯列を内側へ抑える力が不足することなども重なり、歯並びの悪化を招きます。

◆ 口臭がしやすい

口腔の乾燥、また乾燥に伴う唾液量の減少によって細菌が繁殖しやすい環境となり、口臭が強くなることがあります。

◆ 虫歯・歯周病になりやすい

口臭と同様の理由により、虫歯や歯周病(歯肉炎)のリスクが高まります。歯並びが乱れると、汚れが溜まりやすく磨きにくくなるため、そのリスクはさらに高くなります。

◆ 風邪をひきやすい

鼻呼吸の場合、鼻毛や鼻水がフィルターの役割をして、ウイルス・細菌の侵入を一定程度防ぐことができます。

一方口呼吸の場合、ウイルス・細菌の侵入を防ぐ機能が備わっていないため、風邪をひいたり、感染症にかかったりするリスクが高くなります。

◆ アレルギーになりやすい

鼻毛・鼻水は、アレルゲン(花粉・埃・真菌など)の侵入を防いでくれますが、口ではそのような機能が期待できず、アレルギーのリスクが高くなると言えます。

◆ いびき・睡眠時無呼吸症候群のリスク 日中に口呼吸のお子さんは、睡眠中も口呼吸をしています。舌が正しい位置に収まらず、下顎が後方へと下がることなどから、睡眠時無呼吸症候群の原因になることがあります。またそれに伴い、いびきをかくことがあります。

◆ 太りやすい体質になる

意外に思われるかもしれませんが、口呼吸は 1 回あたりの呼吸で取り込む酸素の量においても、鼻呼吸より劣ります。酸素が十分に供給されないことで代謝が落ちると、肥満の原因

になります。その他、集中力の低下なども懸念されます。

◆ 顔貌が悪くなる

口呼吸をしていると、頬、口周りの筋肉が弛緩した状態が続きます。そのため、顔貌へ悪影響を及ぼすことがあります。日本の子供の 8 割が口呼吸になっているとまで言われる事があり、口呼吸は身体にさまざまな影響を及ぼします。また、お口のまわりの筋肉は、表情をつくる上でも大切な筋肉です。お口の周りの筋力が弱いと、笑顔も不自然なものになってしまいます。つまり、口腔機能発達不全症は、感染症のリスク、全身症状のリスクとともに、笑顔を奪ってしまうリスクもあるのです。心身ともに健康を手に入れる為に大人も子供も鼻呼吸の習慣を手にしていきましょう!

当院はお口の中を拝見し、適切な診査診断をすることで、今後お口の中がどのように変化していくか、そしてその変化は適切なものかを予測していきます。何か気になることがあればお気軽にお問い合わせください。

参考文献

◎ライオン歯科研究所|育児と乳歯の情報サイト

https://www.lion-dent-health.or.jp/mama-anone/baby-teeth/article/teeth-mouth-

breathing-22.htm

◎デンタルハイジーン 2023 年 7 月 p700

口腔機能発達不全症②「ポカン口」はなぜいけないの? | ナオミ通信 | 8020 推進財団

ページを見る

大規模駐車場

大規模駐車場

045-743-0896

045-743-0896

こんにちは横浜市南区井土ヶ谷駅前にあるお口の健康を通して心身の健康を守り、豊かな人生のサポートをする歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科衛生士の大貫です。

こんにちは横浜市南区井土ヶ谷駅前にあるお口の健康を通して心身の健康を守り、豊かな人生のサポートをする歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科衛生士の大貫です。

上記の中に「口臭測定器」「細菌検査」がありますが、これらを活用することで従来の口臭検査よりも、さらに多面的に、かつ精度を上げる検査が可能になりました。

上記の中に「口臭測定器」「細菌検査」がありますが、これらを活用することで従来の口臭検査よりも、さらに多面的に、かつ精度を上げる検査が可能になりました。