意外と知らない自費診療と保険診療のちがいとは??

2023年02月1日

こんにちは!横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、「痛くない」治療にこだわる歯科医院アス横浜歯科クリニック歯科医師の吉田です。今回は、歯の治療をした時、ご自身で納得して治療を受けて頂くために、「保険と自費の違い」について例を挙げてお話していきたいと思います。

歯科治療には健康保険が適応となる「保険診療」と健康保険が適応にならない「自費診療」の二種類存在します。

保険診療は、国が定める制度であり、一定水準の治療を 3 割以内の費用で受けることができ、全ての患者さんがどの医療機関であっても同じ診療を同じ金額で受けることができる制度です。しかし、「最低限の機能回復」を目的としていることから、使用する材料、医療機器等に制限があるなど、様々なルールが存在します。

一方自費診療では、「診療内容」、「使用する材料」、「使用する器材」に制限がなく、患者さんに最も寄り添った診療が行うことができ、より患者さんの満足度の高い治療を行うことができます。

具体的には、保険治療の材料だと耐久年数に大きな差が生まれてきます。

耐久性の差は、各材料の「使用するセメントの性能の差」「歯科医院や歯科技工所で制作される材料、方法、および精度の差」が主に関与してきます。

<詰め物の観点から寿命を比較>

保険診療のプラスチックの詰め物の 10 年生存率約 60〜83%

保険診療の金属の詰め物の 10 年生存率 67〜84.7%

自費診療のセラミックの詰め物の 10 年生存率約 91%

自費診療のゴールドの詰め物の 10 年生存率 96%

このように自費診療は保険診療に比べて再治療が必要となるケースが少なくなります。

<詰め物の観点から二次う蝕(虫歯の再発)率の比較>

保険診療のプラスチックの詰め物 約 78.2%

保険診療の金属の詰め物 約 72.4%

自費診療のセラミックの詰め物 約 15%

自費診療のゴールドの詰め物 約 40%

二次う蝕(虫歯の再発)になると、歯をその都度削る必要がある為、歯を失っていく可能性が高いと言えます。

材料、方法の差は、歯科医師や歯科技工士の技術の差とはまた別であり、使用器材、材料に制限があると精度を十分に高めることができない状況もあります。

そのため、治療精度を高めるには、一般的に自費診療の方が有利と言えます。

保険適用外(自費治療)の素材は、保険適用の素材と比べ「審美性」「体への優しさ」「機能性」「耐久性」「精度」などにおいて様々なメリットがあります。当院では患者さんのお口の状態、お好みなどをお伺いし、もっとも適切な素材をご提案しております。少しでもご興味を感じた方はどんな事でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください!

参考文献

・コンポジットレジンならびに鋳造修復の生存率 久保至誠,相田潤,竹原順次,森田学

口腔衛生学会誌,2008;58:16-24

・シカシル 保険と自費(保険外)の詰め物は、何が違うのか?

https://shikashiru.com/post/48.html

ページを見る

妊婦さんの歯科検診はなぜ必要?いつ行くべき?

2022年12月26日

横浜市南区井土ヶ谷駅前にある『マイナス 1 才から 100 才まで歯を守る』歯科医院アス横浜歯科クリニックの歯科助手、二宮です。

今回は妊婦さんの歯科検診についてお話します。

結論から言って、妊娠中にも歯科検診を受けることをオススメします!

妊婦さんはホルモンバランスなど身体のさまざまな変化の影響で、口内環境が悪くなりがちです。

また、虫歯菌や歯周病菌が体内に入り込むと、早産などのリスクが高まるとも言われています。

・なぜ妊娠中の歯科検診が必要なの?

・受診時期は?

妊娠するとホルモンバランスの変化やつわりによる歯みがき不足などが原因で、歯肉が腫れやすくなったり、虫歯になりやすい状態になります。

重度の歯周病により、早産・低体重出産の頻度が高まる可能性も報告されており、ママのお口の中の健康状態が、生まれてくる赤ちゃんに大きく影響します。

これからママになる皆さん、できるだけ妊娠 12 週~27 週頃に歯科検診を受けましょう!

・妊娠中の口腔内の特徴

妊娠中はホルモンが急激に増加することで歯周病細菌が増殖しやすくなったり、唾液の粘性が高まって口内の自浄性が低下することで歯肉の炎症や出血が起こりやすくなります。

※こんな時は要注意!!

【主な症状】

・色が赤くなっている

・ブヨブヨと腫れている

・歯と歯の間の歯茎が丸く腫れている

・歯を磨いた時に出血しやすい

・唾液が粘っこい感じがする

・気分が悪く歯みがきできない

・食事回数が増えて、歯垢が溜まりやすく感じる、当てはまる方がいたら受診しましょう!!

【よくある Q&A】

Q つわりがひどくて歯みがきがつらいです。何か良い方法はありますか?

➡体調が良い時にリラックスして無理をせず磨けるところからお手入れしてみましょう。

お風呂場で磨くのも良いですし、歯ブラシは小さめのヘッドのものやタフトブラシが使いやすいかもしれません。

歯磨剤の香味も気になってしまうこともあるので、付けずに磨いたり香りのキツくないものを選ぶと良いでしょう。

Q 治療の必要な虫歯があります。妊娠中の歯科治療はしても大丈夫でしょうか?

➡安定期(16 週~27 週)であれば通常の歯科治療は可能です。

妊娠初期は、母体の負担が大きいこともあり応急処置のみにしましょう。

妊娠後期も体調に合わせ緊急性がない場合は産後に治療することも考えましょう。

Q 妊娠中ですが虫歯が痛みます。市販の痛み止めを飲んでも大丈夫でしょうか?

➡市販の痛み止めの中には、妊婦さんが飲むのを控えた方が良い種類の物も含まれていす。

特に妊娠初期や末期は注意が必要です。独断で判断せずに、歯科医師や産婦人科の先生にどのお薬なら影響がないかを確認してから服用してください。

Q ついついお腹が空いてしまいダラダラと間食をしてしまいがちです。お口への影響もありますか?

➡妊娠後期は特に、赤ちゃんに栄養をたくさん送ろうとするため、食べても食べてもお腹が空き、ついダラダラ食いをしてしまうことも多いはずです。

食事回数が多かったり、ダラダラ食べてしまうと、お口の中の自浄作用や唾液の作用が低下してしまい、虫歯ができやすい環境になってしまいます。

そんな時はキシリトール 100%のガムを噛んだり、こまめに歯みがきをしたりお口の環境を整えるように意識していきましょう。

妊娠中に歯科検診を受けることは生まれてくる赤ちゃんのためにも大切な事です。この機会にぜひ、ご家族でかかりつけの歯医者さんを見つけてはいかがでしょうか?

当院は『最愛の人を紹介したい医院』を目指して日々診療しております。何かお困り事等があればいつでもご相談ください。

参考文献

・Q&A

https://yda-

yokohama.net/%E5%A6%8A%E5%A9%A6%E3%81%95%E3%82%93q%EF%BC%86a

・日本歯科医師会

妊婦歯科健診を受けましょう!!~横浜市歯科医師会がサポートします~ | 教えて!めばえちゃん 子供の歯の応援室

・横浜市

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-

kyoiku/oyakokenko/shido/kenshin/ninpushika.html

ページを見る

インプラントって怖い?安全性とリスク

2022年11月30日

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、痛い、噛めない、自分の歯の様に噛みたいそんな方に寄り添う歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科医師の柳井です。

今回はインプラントについてお話しします。

皆さんインプラントにどんなイメージがありますか?ご自身にとって最善の治療を選択出来るよう是非正しい知識をつけて下さい!

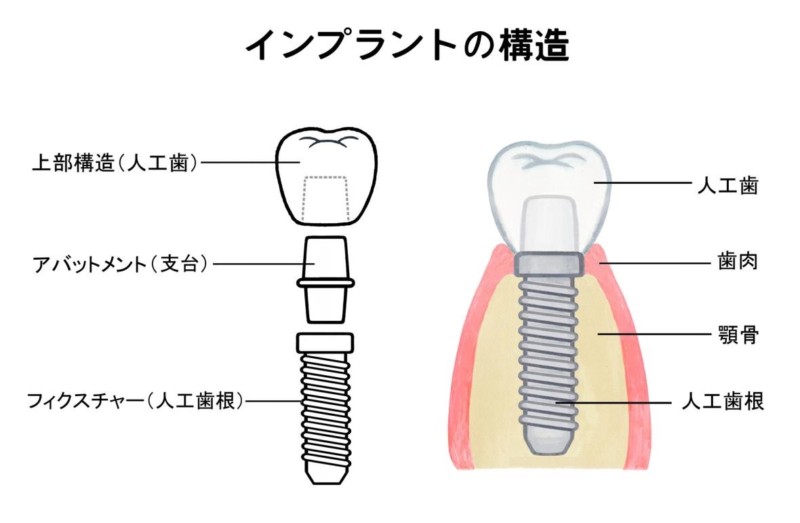

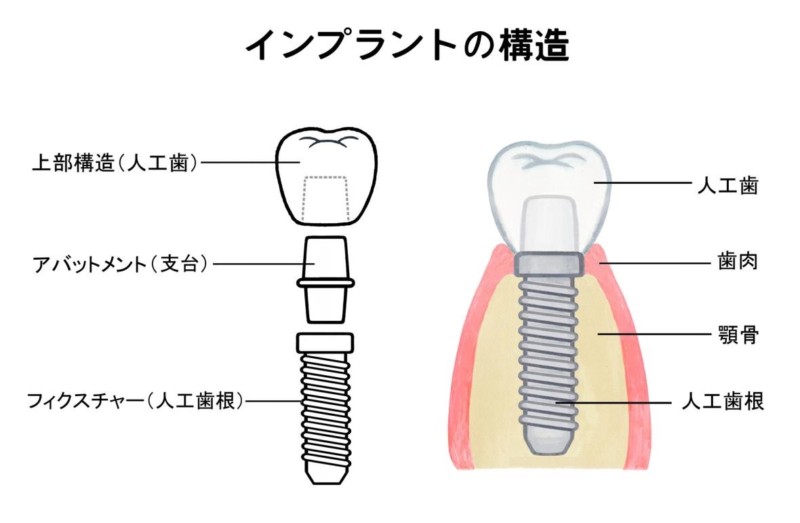

1. インプラントとは

インプラントとは人工の材料を体に入れることの総称です。歯科では歯を失ったあごの骨に埋入し、セラミックなどで作った被せものをつけたものになります。

2. インプラントのメリット、デメリット

「インプラントに興味があるけれど、どんなメリットが得られるの?」と感じている方

もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこでまずは、インプラントにすることのメリットについて見ていきましょう。

① 本来ある自分の歯のような感覚で噛めるようになること入れ歯にした場合は違和感などによって「しっかり噛めない」と悩んでいる方も珍しくありません。しかし、インプラントはあごの骨に直接埋め込むため、天然の歯と同じような感覚でしっかりと噛むことが出来ます。

②審美的な見た目

保険診療の差し歯の場合はどうしても色味が不自然になってしまったり、入れ歯の場合は笑ったときに金具が見えてしまったりするケースもあります。一方、インプラントは天然の歯と同じような自然で美しい歯が手に入ります。

③ 残っている歯への負担が少ない

失った歯の治療法としてブリッジや入れ歯を選択した場合、残っている歯を削る必要があります。

インプラントでは一部の治療法を除いて、周りの歯を支えにせずに治療が可能なため残っている健康な歯に負担をかけずに済みます。

④ 健康面・精神面の向上につながる

インプラント治療によってしっかり噛めるようになることは、食べ物の消化・吸収に役立ち、ストレスの解消や肥満防止にも役立ちます。また噛むことによって脳に刺激を与えることができ、老化の防止や認知症の予防にもつながります。

次にデメリットになります。

① 治療の期間が他の治療法より長い

挿入したインプラントが骨と結合するまで時間が必要であり、またあごの骨が足りない場合は骨を再生させる期間が必要になります。

② 治療後のメンテナンスが必要

ご自身の歯と同様にメンテナンスを怠ると、インプラントを支える骨が破壊され、最悪の場合はインプラントの脱落につながることから、インプラントの寿命を延ばすためには、メンテナンスが必要不可欠だといえます。

③ 自由診療内の治療になります。

インプラントは原則的に健康保険が適応できません。

3. 当院における最新設備について

インプラント治療で大切なことは、手術時の安全性と正確さ、そして治療後の予知性(どれくらい長持ちするか)です。そのため、事前の検査結果と歯科用 CT で撮影した 3 次元画像を元に、シミュレーションを行い、正確な位置へ安全に埋入するサージカルガイドを使用しています。

サージカルガイドを使うメリットとして

① シミュレーションどおりに正確にインプラントを埋め込むことができる

② これまでにできなかった難症例でも可能になることが挙げられます。

4.まとめ

インプラントはすべてにおいて最高の治療ではありません。ケースによっては入れ歯・ブリッジの方が適切な場合もあります。患者さんのご希望を把握した上で、様々な選択肢

をご提案させて頂いております。

お困りの事や疑問点などありましたら、どんな事でも構いませんのでお話しして頂ければ

と思います。

5.参考文献

公益社団法人日本口腔インプラント学会|口腔インプラント治療指針

https://www.shika-implant.org/publication/guide.html

日本歯科医師会|歯とお口のことなら何でもわかるテーマパーク 8020

https://www.jda.or.jp/park/lose/index19.html#2

ページを見る

痛くないのに歯医者の定期検診って本当に必要?

2022年10月29日

こんにちは!

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、「お口の健康」を通して「全身の健康」も維持する事にこだわる歯科医院、アス横浜歯科クリニック 受付の関口です。

突然ですが、皆さんはお口の定期的なメンテナンスは行っていますか??

歯医者は、「歯が痛くなったら行くところ」と思っている人も多いのですが、定期的なメンテナンスでは「痛くならないための治療」を行います。

当院では治療がひと通り終わった後、3〜6ヶ月ごとの定期検診をおすすめしています。

治療が終了して解放されたと思ったのに、

「なんで定期的に通院しなければならないの?」

と思った方も多いと思います。それは、ご自宅でのケアを毎日しっかりされていても、それだけでは不十分という事実があるためです。

歯周病は細菌感染によって引き起こされる炎症性疾患です。歯と歯肉の境目の清掃が行き

届かないでいると、そこに多くの細菌が停滞(歯垢の蓄積)し、歯周病が発症します。

したがって、この細菌の停滞(歯垢の蓄積)を除去し続ける事で歯周病の発症を予防することができます。

細菌の集団である歯垢は、毎日の適切なブラッシングで除去することができますが、成熟してしまった歯垢や深い歯周ポケットの中、歯並びの悪い所にある細菌はご自身のブラッシングだけでは除去することは困難です。

そのため、”歯科医院でのメンテナンス”であるプロフェッショナルケアと、”ご自宅でのケア”であるセルフケアの両方を適切に行うことが、お口の健康を維持するために重要となっ

てきます。

メンテナンス時には、《予防・歯周病治療》のプロである歯科衛生士が、

・歯垢や歯石の除去

・歯みがきの状態

・歯茎の状態や歯周ポケットの深さ

・虫歯の有無

・義歯や修復物の状態

などをチェックします。

また、歯みがきが不十分であれば、再度ブラッシング指導を行います。

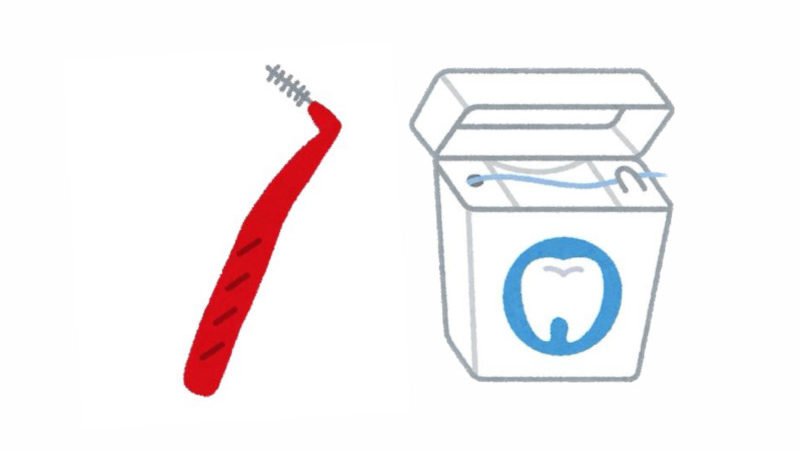

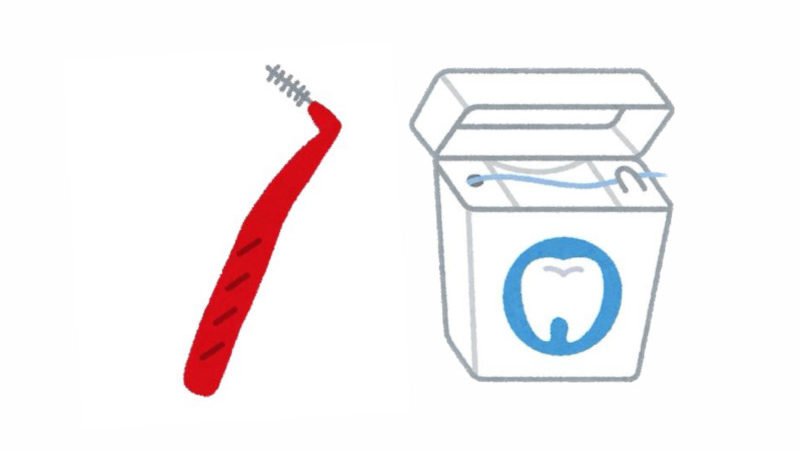

お口の状態を見ながら患者さん一人一人に合わせた清掃法や、補助ツールとしての「歯間ブラシ」や「デンタルフロス」の適切な使い方もお伝えしております。これらの正しいセルフケアは健康を維持する上で絶対に欠かせない技術です。聞いた事無い方や興味のある方は是非学びに来てみて下さい!

当院では、お口、そして歯の状態を改善、良くなった状態を生涯維持させ、再発させないプログラムがあります。

近年では、歯周病菌だけでなく、虫歯菌についても全身疾患に影響を与えることが明らかになってきました。

身体の健康は、命の入り口、歯の健康から。

お口の健康と共に全身も健康であれば、生活の質(QOL)を向上させることができます。私達は皆さんが笑顔でおいしくご飯が食べられ、より豊かな人生を歩んでいただくお手伝いができたら幸いです。

虫歯や歯周病の治療をしても再発してしまい、何度も歯科医院に通われている方や、お困り事がある方は是非一度当院へご相談下さい。

参考文献

メインテナンス | e-ヘルスネット(厚生労働省)

https://www.ehealthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-03-010.html

日本臨床歯周病学会 | 歯のメインテナンス

https://www.jacp.net/perio/mainte/

ページを見る

歯を守る!フッ化物洗口液について

2022年09月30日

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、『マイナス 1 才から 100 才まで歯を守る』歯科医院、アス横浜歯科クリニックの歯科衛生士、荒木です。

今回は、お子さんにおすすめのフッ素洗口についてお話しします。

永久歯は 6 歳頃から生え始めます。人生 100 年としたらあと 90 年以上も使うという事に。

一生使う大事な永久歯をむし歯から守りたくありませんか!?

むし歯になりやすい時期は 3 度あると言われています。

①乳歯の奥歯が生え揃う頃

年齢でいうと 1 才 7 ヶ月から 2 才 7 ヶ月の頃です。大人からむし歯菌が感染しやすい時期でもあります。

②6 才臼歯(きゅうし)が生えてくる頃

およそ 5 才後半から 6 才頃までです。

この時期に一番奥に生えてくる歯のことを 6 才臼歯といいます。生えたばかりのこの歯は歯が弱く抵抗力がありません。

③12 才臼歯が生え揃う頃

12 才臼歯とは、一番奥にある 6 才臼歯よりさらに奥に生える歯のことで、13才頃までに生えます。歯ブラシが届きにくく、目視で確認しづらい歯です。

上記のように、虫歯になりやすい「感染の窓」の時期に、フッ化物は虫歯予防にとても有効な方法です。

近年、フッ化物にむし⻭の発⽣を防ぐ効果があることは知られてきましたが、お⼝の中でどのような働きをしてくれるのでしょうか。

ここではフッ化物の働きや、効果的な使⽤⽅法についてご紹介いたします。

フッ化物には主に4つの働きがあります。

①歯のエナメル質(ハイドロキシアパタイトという結晶でできています)の修復を促進する。酸により歯から溶け出したカルシウムやリンを補うこと(再石灰化)を促進します。

②歯の中にあるカルシウムがフッ素イオンと結合して、歯質を強化する。

歯の表面を覆うエナメル質を、酸に溶けにくい性質に変え、虫歯への抵抗力を高めます。

③再石灰化

歯の表層が溶かされてしまったところを再度修復します。

④細菌・酵素作用の抑制(菌の働きを弱める)

むし歯を引き起こす細菌の働きを弱め、酸がつくられるのを抑えます。

この①~③の作用により、フッ化物は歯を強化して、④の作用で酸の産生を低下させる役割があります。

このフッ素のむし歯予防効果を日常どのように応用すればよいか・・・。

応用方法は 3 つあります。

①フッ素入り歯磨き粉の使用(家庭で行う応用法)年齢/歯が出た直後~ 頻度/毎日 さの歯磨き粉は最も身近なセルフケア用品であり、家庭で誰でもできる最も簡単なフッ素応用法です。

まず、きれいに歯磨きをします。

そして、最後に歯の表面に”フッ素を塗る”つもりでフッ素入り歯磨き粉を使用すると、虫歯予防に効果が期待できます。

✳︎年齢によってフッ化物濃度や歯磨き粉の量が異なります。

◉年齢:歯の萌出直後~2才

フッ素濃度:500〜1000ppm

使用量/切った爪ほど

◉年齢:3~5才

フッ素濃度:500〜1000ppm

使用量/5mm程度

◉年齢:6~14才

フッ素濃度:1000ppm

使用量/1cm程度

◉年齢:15才以上

フッ素濃度:1000〜1500ppm

使用量/2cm程度

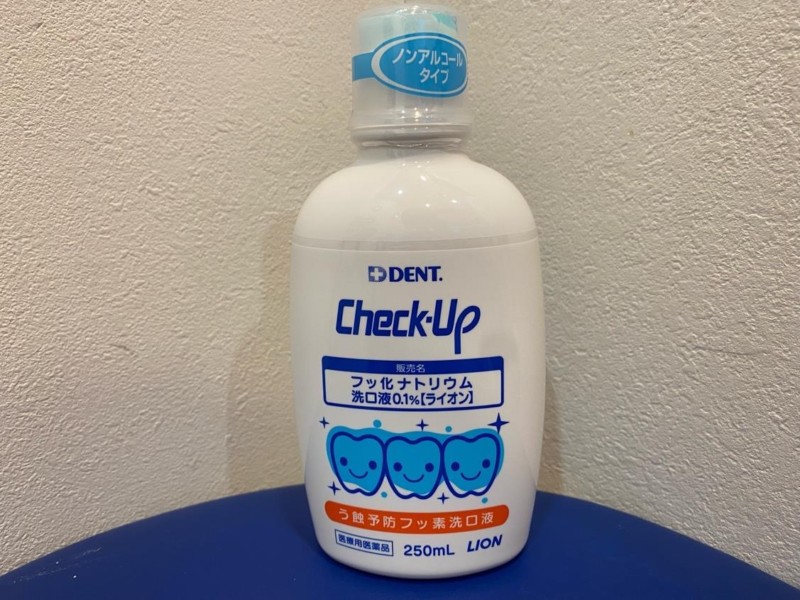

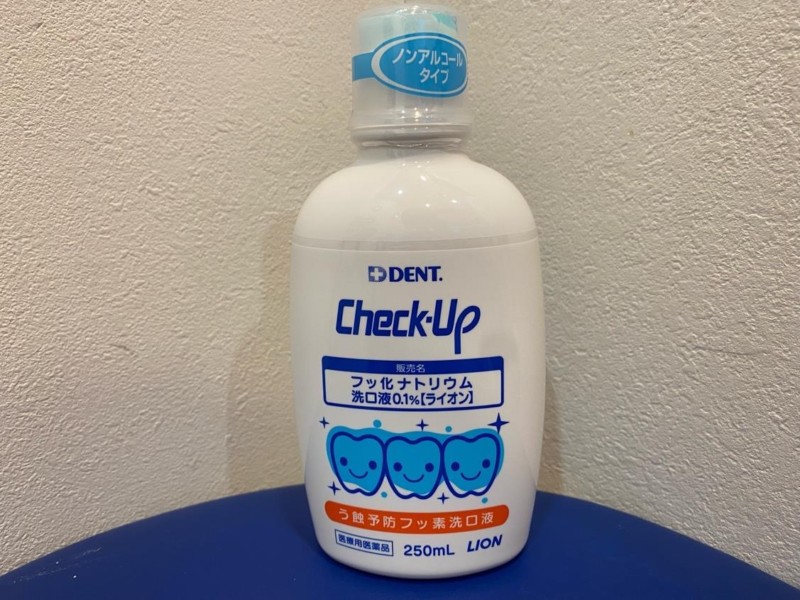

②フッ化物洗口(家庭や学校など集団で行う応用法)

年齢/4~14歳 頻度/毎日または週に一回

歯の表面にフッ素イオンを作用させることをねらいとした応用法で、ブクブクうがいができるようになってから始めることができます。

全国的に幼稚園・小学校に普及してきており高いむし歯予防効果が得られています。

毎日法と週一法があり、5~10mlの洗口剤で30秒~1分間洗口します。

③フッ化物歯面塗布(歯科医院で行う応用法)

年齢/歯が出た直後~(特に1~13歳) 頻度/少なくとも半年に1回歯に直接フッ素を作用させる方法で、歯科医師や歯科衛生士が直接行うフッ素応用法です。歯の表層へのフッ素の取り込み量が大きいのが特徴です。

生えた直後の歯は非常に弱くむし歯ができやすい為、萌出直後から2~3年繰り返し塗布することが大切です。

歯科医院での PMTC(プロフェッショナルケア)後や、ご自身のケア(セルフケア)後にもその効果が十分に発揮され、長続きすることを期待して、アス横浜歯科クリニックでは洗口液を積極的におススメしています。

液体タイプはお口の隅々まで行き渡りやすく、フッ素が多く保持されます。

フッ素入りの歯磨き剤と一緒に使うのも、よりむし歯予防に効果的となります!

しかし、フッ化物の応用でむし歯予防効果はかなり期待できますが、100%予防はできません。

日々の歯磨きの重要性と甘いものをだらだら食べないようにすることも忘れないで下さい。もう少し詳しく知りたい方や、1度試してみたいという方がいらっしゃいましたら、

スタッフまでお声がけください。

虫歯ゼロを目指して是非試してみて下さい!!

●参考文献

医師薬出版最新歯科衛生士教本『歯科予防処置論・歯科保健指導論』

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jdh1952/23/3/23_3_244/_pdf/-

char/en

テーマパーク 8020

https://www.jda.or.jp/park/prevent/index05.html

公益財団法⼈ライオン⻭科衛⽣研究所

https://www.lion-dent-health.or.jp/labo/article/care/05.htm

ページを見る

甘いのに何で?虫歯にならないキシリトールとは?

2022年08月27日

横浜市南区井土ヶ谷駅前にある、「マイナス1才から 100 才まで歯を守る」歯科医院、アス横浜歯科クリニックの歯科助手、高橋です。

今回は甘いのに虫歯の原因にならない!

キシリトールについてお話します。

★キシリトールとは?

キシリトールとは、糖アルコールという甘味炭水化物の仲間です。

糖アルコールの中でも最も甘く、砂糖と同じ甘味度を持っています。

キシリトールをはじめとする糖アルコールは、虫歯の原因になりません。糖アルコールから口の中で歯を溶かすほどの酸は作られないからです。

またキシリトールは甘みが強いので、その甘味により唾液も出やすくなります。

酸を作らないこと、そして唾液の分泌を刺激して酸を中和することが出来るので、キシリトールは虫歯の原因になりません。

さらに、「虫歯の発生や進行を防ぐ」という特徴的な効果があります。

キシリトールをガムやタブレットの形で一定期間以上口の中に入れると、虫歯の原因となる歯垢が付きにくくなるだけでなく、歯の再石灰化を促し、歯を強くします。さらに、キシリトールには虫歯に大きな原因であるミュースタンス菌の活動を弱める働きももっています!

口腔内の健康を保つ手段として最も重要なことが4つあります。

それは

⓵歯を磨く(ブラッシング)

②フッ化物配合歯磨き剤を上手に使う(フッ化物の応用)

③発酵性の食品が口の中にとどまる時間を短くする(正しい食生活)

④これらの手段がきちんと機能しているかをチェックする(定期健診)

です。

これはこどもでも大人でも基本的にどんな時で変わることはありません。

すなわち、手や顔を洗い体の清潔を保つのと同じように

▽歯の清潔を保つためのブラッシング

▽歯を強くして虫歯になりにくくするためのフッ化物の応用

▽体や精神の健康を守るための基本である正しい食生活

▽その効果判定のために歯科医院での定期健診は、生涯を通じて行わなければいけない大切なことと言えます。

キシリトールはこれらのどこに位置するでしょうか?

キシリトールを使う(食べる、接種する)ことは、前述の健康な歯を守る方法にとって代わるものではありません。しかし、キシリトールを常用することはこれらの手段の効果を著しく向上させます。

例えば、キシリトールは歯垢をはがしやすくするため、ブラッシングの効果を上げますし、フッ化物と一緒に使うことにより歯を強くする効果を向上させます。

また、キシリトール製品を利用して正しい食生活の教育もできますし、歯科医院ではキシリトール製品を使用した虫歯予防の説明とその効果判定が受けられます。そのため、キシリトールを使った虫歯予防法は、「追加型虫歯予防法」と呼ばれています。

キシリトールの効果が期待できるお菓子は、ガムかタブレット(錠菓)に限られます。これ以外のお菓子や食品、例えば、ケーキやジュース類にキシリトールが含まれていても、むし歯予防の効果は期待できません。

なぜなら、ガムやタブレット以外でキシリトールが口の中に長くとどまるものがないからです。また、これらのお菓子には、キシリトールができるだけ高濃度(50%以上)で含まれていることと、砂糖などの発酵性の甘味料が含まれていないことが必要です。ですから、「シュガーレス」表示を確かめるか、パッケージの成分表示をよく見て、糖類が 0gであることと、糖質中におけるキシリトールの割合が 50%を超えていることを確認してください。

むし歯予防効果を十分に発揮させるためには、高濃度キシリトール配合のガムかタブレットを 1 日 3 回、3 カ月以上続ける必要があります。むし歯になりやすい方には、特に効果的と考えられます。

子どもへのミュータンス菌の感染を予防するためには、歯が生える少なくとも 3 カ月前から、保護者を始めとする子どもの周囲にいる人達へのキシリトール使用が望まれます。

キシリトールはたくさん接種すればよいというわけではなく、必要量を接種すれば十分に効果が発揮されます。特徴をよく理解し使用してみてくださいね!

お口の健康を守るためには、毎日の歯磨きでお口のケアをしっかり行うことと、定期的な検診が基本です。

キシリトールを摂取するだけでは虫歯予防に不十分なこともありますので、上手に組み合わせて使いましょう。

定期健診にいらっしゃった際は、ご自身の手で自分の健康を守るための知識や技術を伝え続けます。

何かわからないことがあればお声がけください。

●参考文献

歯科医師会

https://www.jda.or.jp/park/prevent/xylitol_05.html

厚生労働省 e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/teeth/yh-037.html

ページを見る

大人の正しい歯磨き習慣!

2022年07月31日

こんにちは!横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある、「口臭・歯周病の原因を根本から改善」歯周病、予防専門歯科医院アス横浜歯科クリニックの歯科衛生士・小林です。

毎日行う口腔ケアですが、本当に自分に合ったケアグッズを使用して正しくオーラルケア

を行っていますか?

また、30・40代は歯周病罹患者が増え始めます。この機会に一度、口腔ケアを見直してみ

ましょう!

歯磨きを行いたいタイミングは、主に就寝前・起床直後・食後の3点です。

その中でも就寝前の歯磨きは、この中でも特に重要です。各タイミングに行うべき理由など、順番に解説しますね!

①就寝前

睡眠中は唾液の量が減り、細菌が繁殖しやすいため、就寝前は特に念入りに歯磨きを行い

ましょう。

虫歯や歯周病などの病気は、寝ている間に進行することがほとんどです。

②起床直後

起床直後にも、就寝中に繁殖した細菌を除去するため、歯磨きを行いましょう。

起床した後に歯磨きをせずに食事を摂った場合、食べ物に含まれる糖と細菌が結び付き、

結果としてプラークを大量に作り出すことになります。

朝起きたときに口内がネバついていたら、増殖した証拠です。

③食後

歯磨きは、食後にも行いましょう。

食事を摂った後は、口腔内が酸性になり、歯が溶けやすい状況になるためです。

食べカスなどの汚れは虫歯菌や歯周病菌の餌となるので、念入りに歯磨きを行います。

朝昼晩それぞれの食後に、ブラッシングを行うことが大切です。

▽食後30分以内は歯磨きをしない方がいい?

食後の20~30分以内は、歯磨きをしない方が良いという説もあります。

食事の後は口内が酸性になっており、歯のエナメル質が柔らかくなっているためです。

しかし、何より大切なのは、歯磨きをすること!!細かいルールにとらわれて面倒になり、歯を磨くことをサボってしまっては本末転倒です。

食後にゆったり時間を取れない場合は、それほど気にしなくてかまいません。

ランチタイムの後はうがいをするだけでもよいので、お口を清潔に保つ意識をすることが

大切です。(そのかわり、夕食後や就寝前の歯磨きはより一層丁寧に行ってくださいね!)

また患者さんから磨けているかわからないというお声をいただくことがあります。

歯磨きで1番重要なのは時間ではなく、虫歯・歯周病の原因となるプラーク(歯垢)をしっか

り落とすことです!

磨き残しの多いところは、噛む面の溝・歯と歯の間・歯と歯茎の境目、この3点です。

また、以前治療した詰め物や被せ物の周りもプラークがつきやすく再び虫歯になってしま

うことがありますので注意しましょう。舌で触ってザラザラしていたら、まだプラークは

残っています。

そして、気をつけていただきたいのは力加減です!

普段、グーで持ちシャカシャカと音を立てて磨いていませんか?

そのまま続けてしまうと歯茎が傷つき、歯茎が下がって知覚過敏の原因になってしまいま

す。ぜひ今日から鉛筆持ちに変えましょう!鉛筆持ちで毛先が広がらない程度の力を加え、かつ音が出ない程の微振動を加えるのが正しいやり方です。

しかし歯ブラシのみのケアでは、なんと全体の60%程度のプラークしか取れないんです!

ではどうしたら良いか?

そこを補ってくれるのが、フロスと歯間ブラシです!

この2つを使わずに「歯磨きをしています!」と言っている方は、「お風呂に毎日入って

ます!」と言いながら、「頭は洗ってません!」という人と一緒です。。。また全身を全て

ボディーソープで洗う方はほとんどいらっしゃいませんよね?

お口の中も同様で、歯の表面は歯ブラシ、歯と歯の間はフロス・歯間ブラシと、歯の部分

によって使用する道具を変える必要があります!

ぜひ一緒に正しい歯磨きの習慣を身につけていきましょう!

アス横浜歯科クリニックでは、歯磨き指導も患者さんが出来るようになるまで徹底的にサ

ポートいたします!

参考文献

医師薬出版 歯科予防処置論・歯科保健指導論 第2版

ページを見る

歯がしみるのは何で?知覚過敏について

2022年06月29日

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある「痛くない」治療にこだわる歯科医院、アス横浜歯科クリニック歯科助手の小山です。

皆さんは日常で歯がしみたりする事は有りますか?このような症状があるとお食事を心から楽しめないですよね。今回は知覚過敏について主な症状とその原因についてお話したいと思います。

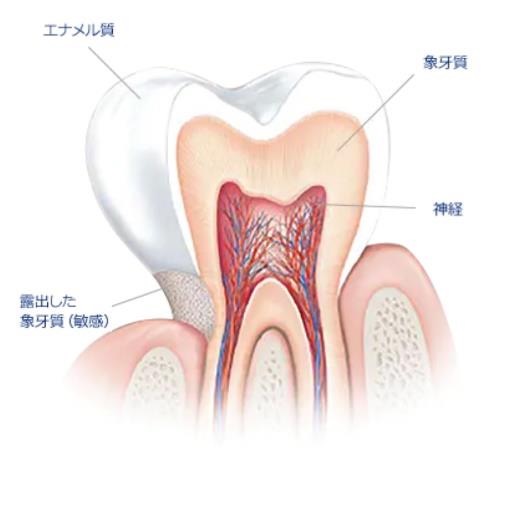

【知覚過敏がおこる原因】

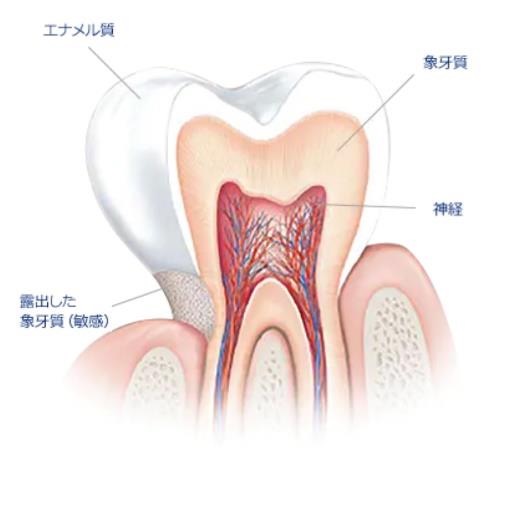

知覚過敏症状は、歯の内側にある柔らかい「象牙質」が露出してしまうことで発生します。象牙質には無数の象牙細管と呼ばれる管が歯の中心に向かって伸びています。象牙質がむき出しになると、外部からの刺激(冷たい飲みものなど)が象牙細管を通って歯の内側の神経に伝わり、結果として瞬間的に鋭い痛みを感じるようになります。これが知覚過敏症状の痛みの特徴です。

象牙質が露出する原因

①歯茎の後退

・過度な歯磨き

・歯周病

・加齢

・かみ合わせ等

②エナメル質の摩耗

・過度な歯磨き

・歯ぎしり

・酸蝕症(さんしょくしょう)

これらが原因で象牙質が露出し、瞬間的な鋭い痛みが出てしまいます。

では、どのようにして治療をしていけばいいのでしょうか??

【治療法】

①象牙質が露出した部分を塞ぐ

知覚過敏の治療法の中で、一般的に一番良く行われる治療法は、塗り薬で知覚過敏が起こっている象牙質の象牙細管を塞いでしまう治療法です。

→歯ブラシで露出した根の部分を知らない間に削ってしまっている場合や、かみ合わせに

よって削れてしまった場合には、コンポジットレジンと呼ばれるプラスチックの詰め物で

埋める方法も良く行われる治療法です。

②歯の神経の興奮を抑える

知覚過敏は歯の神経が刺激を受けて、痛いという信号を中枢に送ることで私達は痛いと感じます。この神経の信号を送らせないようにする、つまり神経を興奮させないという治療法です。

→これは歯の神経の周囲をカリウムイオン(K+)が多く取り巻いていると神経の細胞が興奮しにくくなるということを利用したものです。実際には歯みがき剤に硝酸カリウムという成分を含ませて、この歯みがき剤を継続して使うことで、知覚過敏の改善効果があることが確かめられています。

③マウスピースを作る

寝ている間の歯ぎしりや、くいしばりはコントロールすることが難しく、想像以上に歯や顎に負担をかけています。顎に負担がかかったり、歯のすり減りが大きい場合は寝ている間に使用するナイトガード(マウスピース)を装着することで、負担が減り知覚過敏等の不快な症状も軽減します。

④神経を取り除く

知覚過敏は一過性の痛みですが、痛みの持続時間が比較的長いような場合や、その痛みが非常に激しい場合には、歯の神経に炎症などの変化が起きていることも疑われます。できれば歯の神経は温存すべきですが、生活に支障が出るようであれば、歯の神経を取り除く治療をすることもあります。

【予防法】

知覚過敏の確実な予防法はありません。

ここでは知覚過敏のつらい症状を和らげる対策を 4 つ紹介します。

⬇️

①歯ぎしり対策をする

先ほど、知覚過敏の原因の 1 つとして歯ぎしりを挙げました。睡眠中の歯ぎしりを抑えるためには、睡眠時専用のマウスピースである“ナイトガード”がおすすめです。

強化プラスチック製で頑丈なため、寝ている間に歯ぎしりをしていたとしてもエナメル質が傷つくのを防げます。

②酸の多い飲食物を避ける

象牙質を守っているエナメル質は、pH5.5 程度から溶けはじめると言われています。酸が入っている飲食物すべてを摂取しないのは現実的に難しいですが、炭酸飲料や赤ワイン、レモンなど酸性度の強い飲食物を控えることで知覚過敏の予防につなげられます。

③知覚過敏用の歯磨き粉を使う

硝酸カリウムを含んだ知覚過敏用の歯磨き剤を使うことです。知覚過敏用の歯磨き剤を継続的に使用しても変化が見られない時は、むし歯や歯周病が原因で痛みを感じていることも考えられるので、歯科医院の受診をおすすめします。

④正しいやり方で歯を磨く

力を入れて歯を磨くクセのある人は、だんだんとエナメル質が削られて象牙質が露出し、知覚過敏になる恐れがあります。エナメル質の摩耗を最小限にするためには、力いっぱい磨くのではなく、軽い力で磨くのがポイントです。最後に、知覚過敏や、むし歯、歯周病等に問わず、痛みや違和感を自己判断で放置してしまい重症化させるというケースはよく見られます。その為少しでも症状があった場合は歯科医院を受診する事をお勧めします。神奈川県横浜市で歯医者をお探しの際には、是非アス横浜歯科クリニックにご連絡ください!

参考文献

公 益 社 団 法 人 日 本 歯 科 医 師 会 , テ ー マ パ ー ク 8020, 「 知 覚 過 敏 」 ,

〈https://www.jda.or.jp/park/trouble/index12.html〉, 2022 年 6 月 3 日アクセス

知 覚 過 敏 症 状 に つ い て , シ ュ ミ テ ク ト ,2022 年 6 月 7 日 ア ク セ ス

〈https://www.hagashimiru.jp/About-Sensitivity.html〉

ページを見る

健康寿命を伸ばす為には?オーラルフレイルについて

2022年05月25日

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある「痛い、噛めない、自分の歯の様に噛みたい!」そんな方に寄り添う歯科医院、アス横浜歯科クリニック受付の新田です。

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある「痛い、噛めない、自分の歯の様に噛みたい!」そんな方に寄り添う歯科医院、アス横浜歯科クリニック受付の新田です。

今回は『オーラルフレイル』についてお話しします。突然ですが、こんな症状はありませんか?

①人と会うことや外出を避けてしまう

②口をあけて笑えない、食べられない、話せない

③噛めない、美味しくない、食事が面倒

④軟らかいものばかり食べてしまう

⑤食事のバランスが悪くなった

当てはまる項目が多いと「オーラルフレイル(口の機能の低下)」の可能性があります。

【フレイルとは?】

フレイルとは高齢になって心身の活力(筋力、認知機能、社会とのつながりなど)が低下(虚弱)した状態を言います。早めに発見して適切な対応を行うことにより改善できる状態です。

【オーラルフレイルとは?】

オーラルフレイルとは口腔機能(オーラル)の衰え(虚弱)が、全身の老化(フレイル)につながるという考え方です。そして、口に関する“ささいな衰え”が軽視されないように、口の機能低下、食べる機能の障害、さらには、心身の機能低下までつながる“負の連鎖”に警鐘を鳴らした概念です。

負の連鎖とは…

・噛めない

・柔らかい物を食べる

・噛む機能の低下

「口の衰え」は身体的、精神的、社会的な健康と大きな関わりを持っているのです。

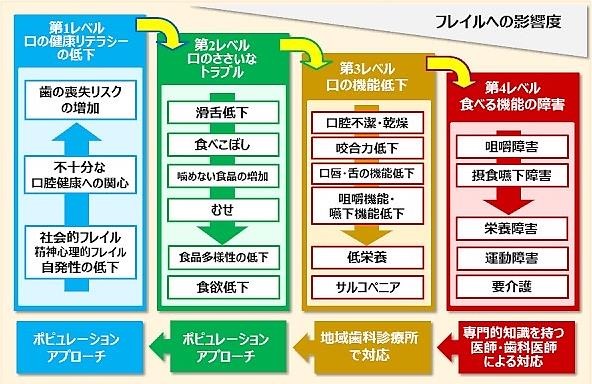

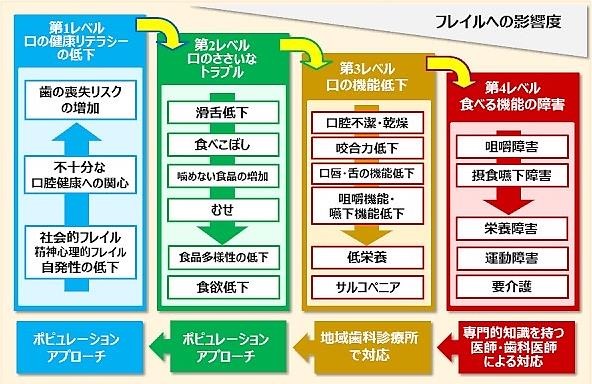

【オーラルフレイルの段階と進行】

オーラルフレイルはいくつかの段階を踏んで進行していきます。

〇口腔機能への関心が低下

〇むし歯や歯周病などによる痛み、歯の喪失

〇口腔機能の低下、会話や食事に不具合

〇食欲の低下、日常の活動範囲縮小

噛む力や舌の筋力が衰えれば、食べる量も低下して、低栄養の状態になります。会話が減れば社会的に孤立していきます。さらに機能が低下すると、咀嚼や嚥下に障害が起こり、要介護の状態になってしまうこともあるのです。

【健康寿命(フレイル予防)の為に出来ること】

①かかりつけ歯科医を持ちましょう!

②口の”ささいな衰え”に気をつけましょう!

③バランスの取れた食事をとりましょう!

1 番大事な事は、健康寿命を伸ばす事です。

かかりつけ医院を持ち、美味しくものを食べ、いつまでも元気でいられる様にしましょう!

●まとめ

治療を終えお口の中が健康になったら、お口の健康維持のための「メンテナンス」に通っていただく。そして、笑顔で帰っていただく。これが私たちの目指す歯科医院です。

「お口の健康を必ず維持させる」「残っている健康な歯を絶対に失わせない」という強い想いを持っています。また、アス横浜歯科クリニックでは歯を失ったとしても「生涯にわたって自分の歯の様に噛める」と言う事にこだわっています。納得して自身に合った治療法の選択が出来る様に多様なプランを用意していますので、お困り事がございましたら、お気軽にご相談下さい。

●参考文献

歯 科 診 療 所 に お け る オ ー ラ ル フ レ イ ル 対 応 マ ニ ュ ア ル 2019 年 版

https://www.jda.or.jp/dentist/oral_flail/pdf/manual_sec_01.pdf , (参照 2022.04.20)

オーラルフレイルって何?今日から始める口腔ケア,一般社団法人日本訪問歯科協会,

https://www.houmonshika.org/oralcare/c141/, (参照 2022.04.20)

ページを見る

やらなきゃ損!?口臭予防に欠かせない舌のケアとは??

2022年04月29日

こんにちは横浜市の井土ヶ谷駅駅前にある、口臭治療に力を入れているアス横浜歯科クリニック、

歯科衛生士の小熊です。

皆さんは自分の口臭について気になった事はありますか?

健康な人の口臭(生理的口臭)は、舌についた白っぽい汚れの舌苔(ぜったい)が主な原因といわれています。この事から口臭の予防・改善には歯磨きに加え、舌の清掃が推奨されています。

『舌ケアのメリット』

1.口臭の改善と予防

2.間接的な歯周病、虫歯予防

3.誤嚥性肺炎の予防、口腔内機能の維持向上

お口の中の全体的な菌の数をコントロールする事で大きなメリットが沢山あります!

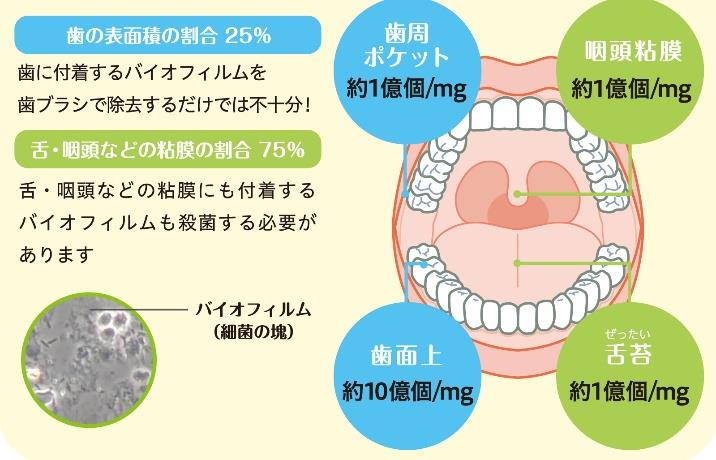

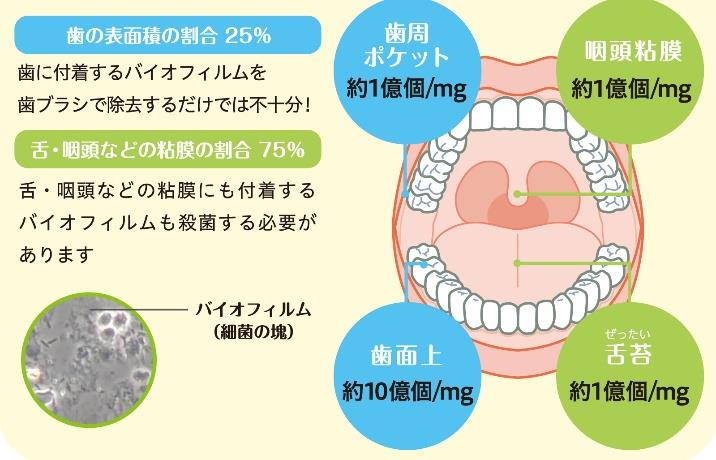

『歯磨きだけしてれば大丈夫!?』

お口の中の細菌が付着する場所の割合は、歯が 25%に対して舌や咽頭などの粘膜が 75%で

す。歯の表面のプラーク(歯垢)を歯ブラシや歯間ブラシ等で完璧に除去出来たとしても

25%しか綺麗にならないのです。その為舌ケアや洗口(マウスウオッシュ)を行い口腔全体

のケアに取り組みましょう!

『舌苔は細菌のかたまり』

舌苔は細菌自体の食べかすや、はがれた粘膜に含まれるタンパク質などを細菌が分解して

舌表面に着いた白いかたまりです。これが口臭(揮発性硫黄化合物)をつくります。

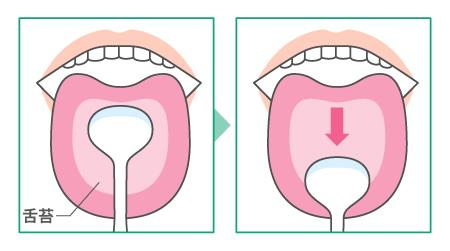

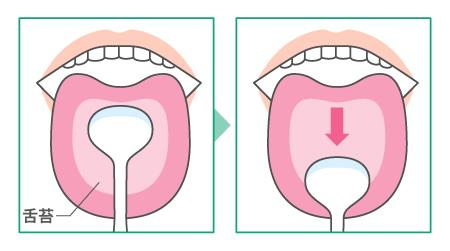

ですから、口臭の元になる舌苔を取り除くことは効果的と考えられます。舌苔は舌ブラシで取ることができます。

付着には個人差があり、咀嚼、嚥下、舌の運動や唾液の分泌量、体調とも大きく関係します。

『舌磨き!のポイント 5 選』

1.舌みがきは1日1回が目安。朝がおすすめ

2.専用の舌ブラシを使う

3.ブラシを動かす方向は「舌の奥から手前」

4.強い力でみがかない

5.嘔吐反射を防ぐには舌は思いっきり前に出す

朝は舌苔の付着量が多いので毎朝行うことが有効です。専用の舌ブラシで、舌の奥から手前に軽い力で動かして掃除します。器具を喉の奥に入れるのではなく、舌を思いっきり前に出して行うと嘔吐反射を防ぐことができます。間違ったやり方は逆効果で、更に口臭を生む可能性もあります。正しいやり方でケアをしましょう。

アス横浜歯科クリニックではその方に合った歯ブラシや舌ブラシを処方させて頂きます!

是非一度試して違いを実感して頂きたいです!

『まとめ』

口臭の原因は複数あります。

お口の状態を把握し、正しくケアしていく事が大切です。

口臭は歯周病やその他の疾患の可能性も考えられます。アス横浜歯科では専用の口臭測定器を用いて“口臭検査”を行うことで、原因を特定した上で治療を選択出来ます。原因や解決方法もわからず、誰にも相談できず悩まれているのではないでしょうか?是非一度ご相談下さい。

参考文献

大森みさき, 舌苔を認める者の口臭抑制に対する舌清掃の効果について,日本歯周病学会会

誌,j-stage, 2005,47 巻 1 号 p. 36-43

https://www.jstage.jst.go.jp/article/perio/47/1/47_1_36/_article/-char/ja/

(参照 2022.03.15)

口からはじまる全身の健康-歯周病予防と口の筋トレで健康長寿-,一般財団法人,日本口腔保

健協会,2018.08,p.17-21 (参照 2022.03.15)

https://jfohp.or.jp/info/2020/6062

ページを見る

大規模駐車場

大規模駐車場

045-743-0896

045-743-0896

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある「痛い、噛めない、自分の歯の様に噛みたい!」そんな方に寄り添う歯科医院、アス横浜歯科クリニック受付の新田です。

横浜市南区井土ヶ谷駅の駅前にある「痛い、噛めない、自分の歯の様に噛みたい!」そんな方に寄り添う歯科医院、アス横浜歯科クリニック受付の新田です。